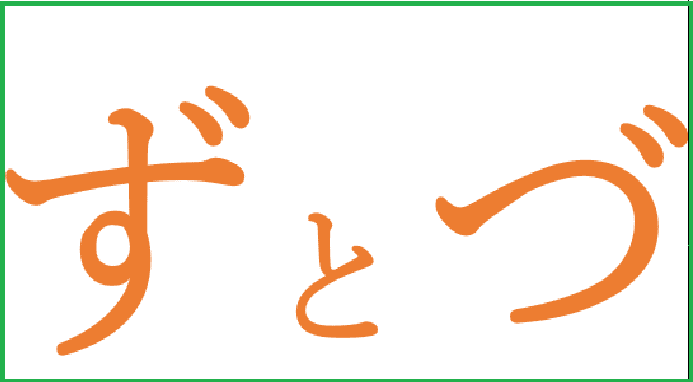

不思議ですよね、会話する時に「すとつ」は違うのに、濁点が付く「ずとづ」が同じになるのは何故なのかな?

この「四ツ仮名」の問題どうなのか?調べてみました。

.

何気なく毎日使っている言葉だけど、そう言われると不思議だよね、「すとつ」は明らかに違うのに、「ずとづ」になると、発音は同じになるんです。

このずとづ、昔は違ったのでしょうか。

あっそういえば「じとぢ」も同じです、これって興味わきませんか?

「ずとづ」「じとぢ」の発音て昔は違った⁈

昔、平安時代以前には「ずとづ」「じとぢ」は違う発音をしていたようです。

それがだんだんと同じになってきて、現代でまるっきり同じ発音になっています。

昔(平安以前)は、「ぢ」「づ」は、ともに 「ディ」「ドゥ」 と、「だ」「で」「ど」の子音と同じように発音をしていたんです。

それが、だんだんと「z」寄りに成っていき、室町から江戸時代くらいには

「じ/ぢ」「ず/づ」の音声上の区別はほとんどなくなったと考えられているんです。

今でもしっかりと使い分けている地域もあるんです。

九州の一部とか、高知県の一部地域や山梨県の一部地域の方言などでは、年配の方、御老人の方を中心にこの「四つ仮名」の音の区別が今でも残っています。

高知県では「鈴(すず)」を「ず」で、「水(みず)」を「づ」で発音したり、

山梨県奈良田では「水(みず)」を「みづ」あるいは「みどぅ」と発音される方が多からずいらっしゃいます。

ずとづを使い分けて発音すると方言の言葉遣いになるようです。

アナウンサーなんかはこの正しい発音の訓練はするそうです。

ずとづの発音、自分で試してみよう!

| サ行の濁音ザ、ジ、ズ、ゼ、ゾ |

| タ行の濁音ダ、ヂ、ヅ、デ、ド |

さぁ言葉に出して言ってみてください。

舌の位置や舌と上顎の隙間が若干違うことが分かると思います。

ですから、正確には同じではないことが分かります。

でもそこまで区別しなくても会話の意味が通じるので、今は同じ発音になっているんです。

しかし、発音は同じでもいいのですが、文字にする時には分けて使いましょうと、いうことになっているんです。

すこし面倒なんですが、「四つ仮名」には決まりがあるので、それさえ覚えておけば簡単です。

「四つ仮名」の決められたルールとは?

文部科学省が「現代仮名遣い」で定めた国のルールがあるのです。

そのルールとは、「づ」は原則として「ず」を用いること、というルール。

そして例外のルールもちゃんと細かく書いてあるのです。

例えば「稲妻」 これを平仮名に直すと、「いなづま? いなずま?」

このような時に文字として「妻」の平仮名読みは「つま」なんですが、「稲妻」という現象を表す一つの言葉として存在しているので、このような時は「ず」を使うという決まりなんです。

例えば次のような場合です。

| ▼二語だが分けて考えない語の場合。 稲妻 (稲と妻にはわけて考えないため,一語と考えて「いなずま」) 固唾 (固い唾「つば」とは考えないため,一語と考えて「かたず」) 融通 (本来「つう」だが,一語と考えて「ゆうずう」) |

| ▼原則として「ず」を使う。 ◇頭痛 (ずつう) ◇いずれ (原則に従って「ず」を使う) ◇少しずつ (原則に従って「ず」を使う) |

| ▼二語がつながってにごる場合。 三日月 (元がツキなので,「みかづき」) お小遣い (元が「つかい」なので,「おこづかい」) 近々 (元がチカいなので,「ちかぢか」) 道連れ (元がツレなので,「みちづれ」) 分かりづらい (元が辛いなので,「づらい」) |

| ▼同音が連続する場合はそのまま濁点をつける。 続く (つづく) 綴り (つづり) 縮む (ちぢむ) |

| ▼二語がつながってにごる場合。 三日月 (元がツキなので,「みかづき」) お小遣い (元が「つかい」なので,「おこづかい」) 近々 (元がチカいなので,「ちかぢか」) 道連れ (元がツレなので,「みちづれ」) 分かりづらい (元が辛いなので,「づらい」) |

この現代仮名遣いは1986年(昭和61年)に定めされたものなんです。

以外に最近決められたルールなんです。

そ以前にも1946年(昭和21年)に作られたルールがありましたが、現代とは若干使い分けのルールが違ったんです。

さらにその前にはルールは無かったので、自分なりの経験から使っていたようです。

ここで各年代によって使い分けが異なってくるので、今の子供たちが学校でどんな教えを受けているのか?知っておく必要があります。

☆1946年以前に学んだ人は「づ」と「ず」の使い分けは経験に基づくもの。

☆1946年から1986年に学んだ人は「づ」と「ず」の使い分けはしっかり行われた。

☆1986年以降に学んだ人は「多くの人が使っているならどっちでもいいよ!」ということになっています。

「づ」と「ず」の使い分けはしっかりされていた世代が、今小中学生の親になっている方々だったり、おじいちゃん、おばあちゃんだと思います。

しかし、ルールとしては今はどちらでも良いとなっているものもあります。

たとえば「少しずつ」は「少しづつ」でも良いことになっています。

子供たちがづとずを自分たちが教わった時と違う使い方をしていても、「それ違うよ!」と頭から叱るようなことのないようにしてください。

確認してから、昔の話をしてあげてください。

まとめ

すとつの音は違うのに何故「づとず」の音は何故同じになったのか?

元は違った発音だったのが、時代の流れの中で同じになったようです。

一部地域は方言として現在も使い分けをしているようです。

またアナウンサーは発音のトレーニングで「ず、づ」の違いは教わるようです。